Im Humboldt Labor wird die Tonaufnahmen von Emilie S. zu hören sein – einer Händlerin, die Anfang der 1940er-Jahre umgesiedelt wurde

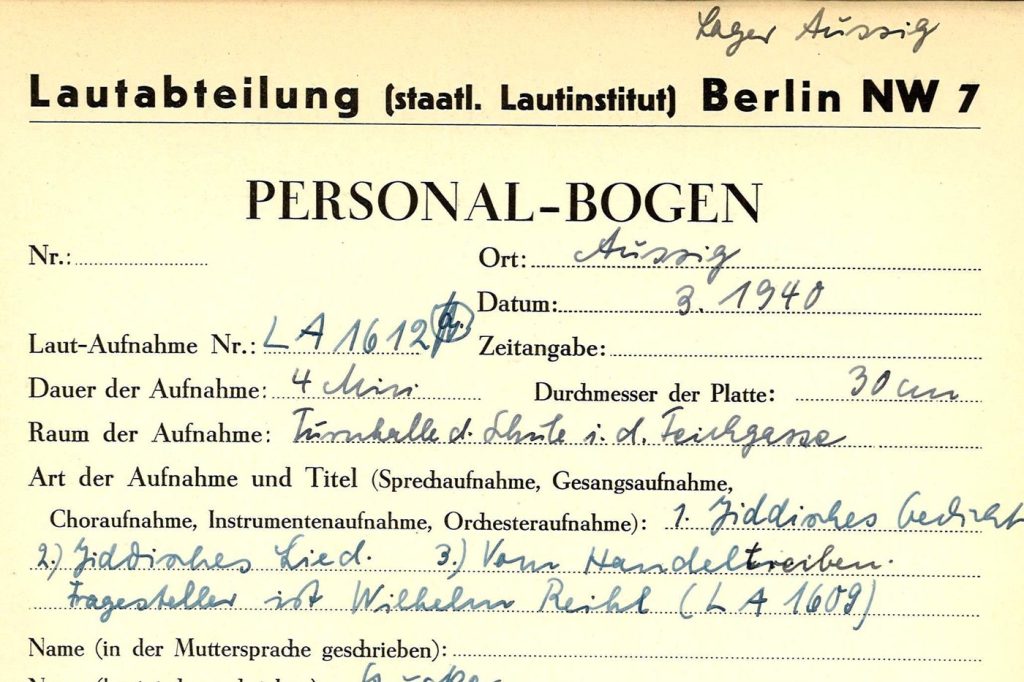

„Ich bin evangelisch-deutsch, aber ich werde etwas erzählen auf Jiddisch“, sagt Emilie S. am Anfang der Tonaufnahme, die 1940 in einem Umsiedlungslager im heutigen Tschechien entstanden ist. Die Aufnahme gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Rätsel auf: Warum sprach die Ende 20-Jährige so gut Jiddisch, dass sie Gedichte aufsagen und Lieder singen konnte? Warum war die Aufnahme interessant für das Berliner Lautarchiv, das damals deutsche Dialekte sammelte?

Als Händlerin hatte Emilie S. Kontakt zu unterschiedlichen Menschen und reiste viel. Vielleicht lernte sie auf diesem Wege Jiddisch. Sie war eine sogenannte Volksdeutsche, die in Luzk in Ostpolen lebte, sich aber zur deutschen Kultur zugehörig fühlte. Im Zuge der nationalsozialistischen Volkstumspolitik wurde sie umgesiedelt. Emilie S. kam über Tschechien in das damals von der Wehrmacht besetzte Westpolen. Sie überlebte den Krieg und floh mit ihrem Mann, einem SS-Rottenführer, nach Deutschland.

Die jüdische Gemeinde in der Stadt, aus der Emilie S. stammte, wurde im Zweiten Weltkrieg nahezu vollkommen ausgelöscht. Ob es noch weitere Tonaufnahmen des Jiddischen gibt, das zu dieser Zeit in Luzk gesprochen wurde, ist unklar. Vermutlich ist die Aufnahme von Emilie S. eines seiner letzten Zeugnisse aus dieser Region.

Zu hören sein wird die Audioaufnahme in der Ausstellung des Humboldt Labors im Humboldt Forum. Im Interview erzählt die Sprachwissenschaftlerin Antonia von Trott zu Solz, was man von Emilie S. weiß und welche Fragen bisher unbeantwortet blieben.