In der Ausstellung im Humboldt Labor spielen alte und neuere Objekte aus den Sammlungen der Universität eine zentrale Rolle. Computer aus der C.A.S.E Sammlung zeigen, wie rasant sich die Technik – und ihre Bedeutung für die Wissenschaft – in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat.

Vor nicht allzu langer Zeit repräsentierten sie den neuesten Stand der Technik, heute muten die klobigen, beigefarbenen Kästen altmodisch an. Im Humboldt Labor sollen neun Computer aus den Jahren 1977 bis 2004 gezeigt werden. Sie geben einen Einblick in die rasante Entwicklung der Informationstechnik – und deren Bedeutung für universitäre Lehre und Forschung.

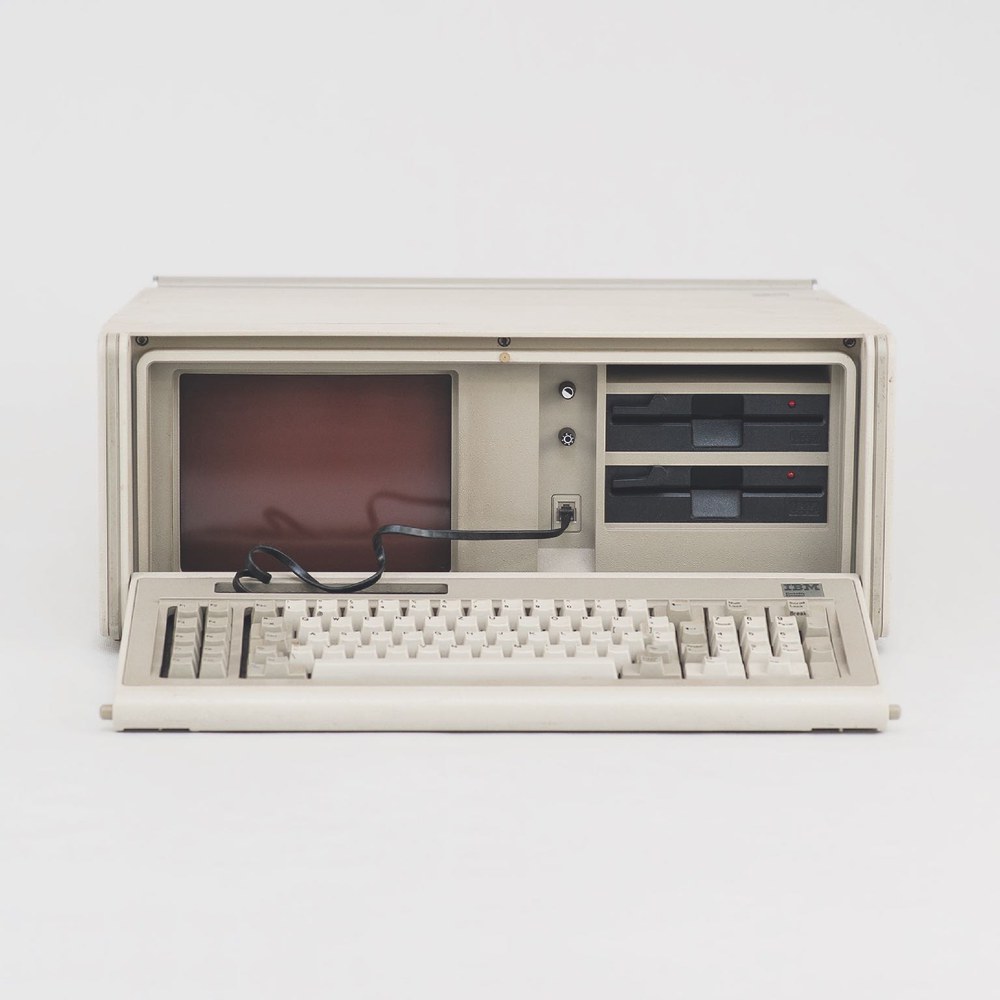

Da ist beispielsweise der IBM Portable 5155 aus dem Jahr 1985, der mit seinem Gehäuse eher einer Nähmaschine ähnelt als einem Computer. Aus heutiger Sicht erscheint die Bezeichnung „tragbar“ nicht mehr angebracht, denn immerhin wiegt das Gerät rund 15 Kilo. Die neun Objekte stammen aus der C.A.S.E Computersammlung des Centers for Applied Statistics and Economics der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. Sie umfasst Computer, Rechenmaschinen und Software, die im Zusammenhang mit der Entwicklung von Statistik und Ökonometrie stehen.

Im Humboldt Labor wird der Blick in universitäre Sammlungen eine zentrale Rolle spielen. Die Forschungs- und Lehrsammlungen sind auch Archive der Wissenschaftsgeschichte, unterstreicht Dr. Gorch Pieken, leitender Kurator der Ausstellung. Alexander von Humboldt studierte die großen Fragestellungen seiner Zeit vor einem minutiös rekonstruierten historischen Hintergrund, wofür er viel Zeit in Archiven verbrachte. Auch im Humboldt Labor werden aktuelle Forschungsprojekte in ihrer historischen Entwicklung betrachtet und in Beziehung zu konkreten Ausstellungstücken aus der Wissenschaftsgeschichte gesetzt.