Modelle aus dem „Arnoldi‘schen Obst-Cabinet“ zeigen im Humboldt Labor, wie vielfältig die heimische Sortenvielfalt sein könnte

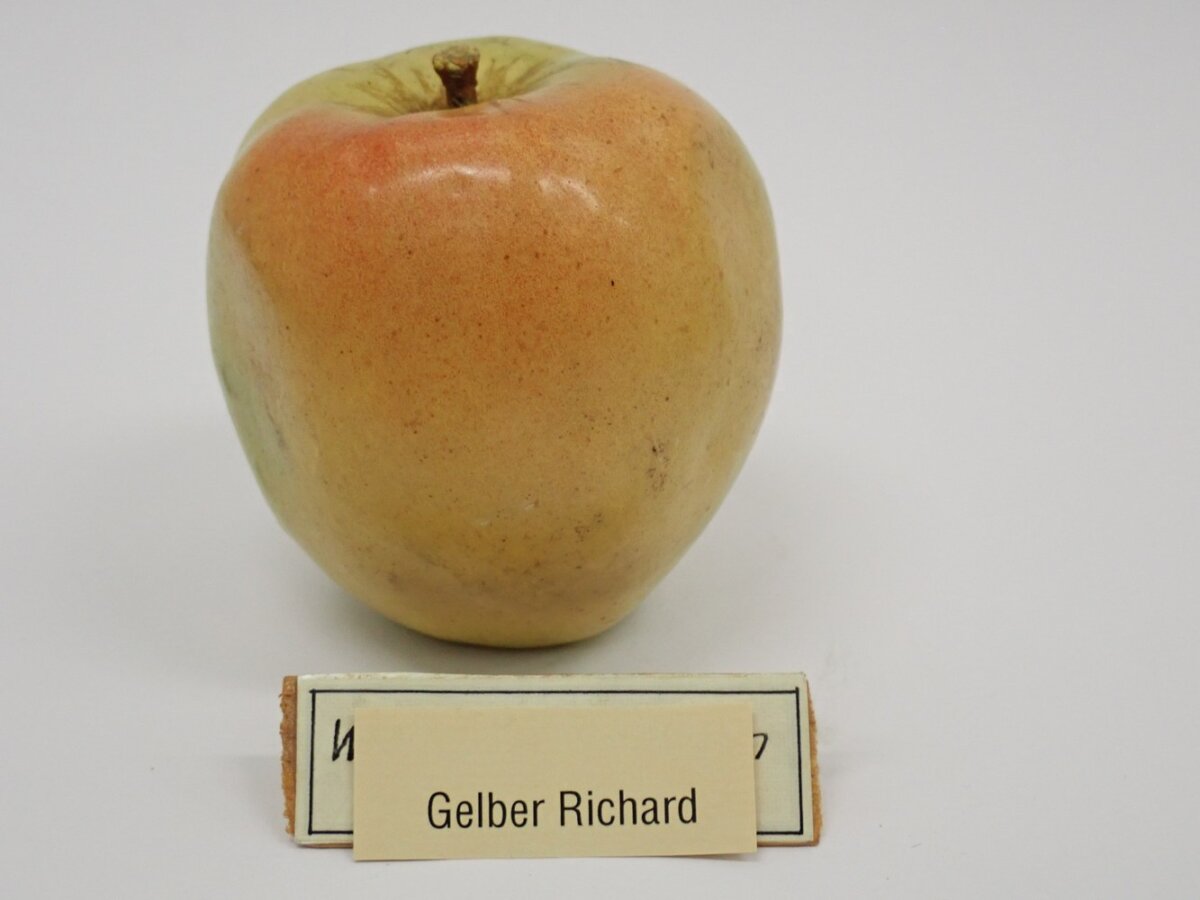

Äpfel sind ein Obst, das ebenso vertraut wie gewöhnlich erscheint. Wenig spektakulär für eine Wissenschaftsausstellung – oder? Die Apfelmodelle, die im Humboldt Labor ausgestellt werden, sind jedoch wenig alltäglich, obwohl sie in Deutschland angebaut wurden. Sie haben erstaunlich wenig mit jenen Exemplaren gemeinsam, die in den Regalen europäischer Supermärkte zu finden sind. Die 32 täuschend echt aussehenden Apfelmodelle sind Teil des „Arnoldi‘schen Obst-Cabinets“, das in Europa angebaute Sorten aus dem 18. und 19. Jahrhundert versammelt.

„Einen Braeburn oder einen Granny Smith werden sie darunter nicht finden“, sagt Dr. Thilo Habel, Leiter der Kustodie der Universität Greifswald, aus deren Sammlung die Apfelmodelle stammen.

Der Obstanbau war zu Arnoldis Zeiten geprägt von Streuobstwiesen und großer Sortenvielfalt. Durch die Modernisierung des Obstanbaus und die Rodung von Streuobstwiesen nach den Zweiten Weltkrieg schrumpfte die Zahl der Obstsorten. In deutschen Supermärkten werden überwiegend zehn der rund 3.000 Apfelsorten angeboten, die in Mitteleuropa wachsen. „Ich würde das ganz plakativ den europäischen Einheitsapfel nennen. Wir haben uns abgewöhnt, kleine schrumpelige Äpfel, die vielleicht sehr schmackhaft und sehr gesund sind, zu essen“, sagt Dr. Gorch Pieken, Leitender Kurator des Humboldt Labors, der Wissenschaftsausstellung der Humboldt-Universität im Humboldt Forum.

Die Vielfalt, die das Arnoldi‘sche Obst-Cabinet abbildet, ist nicht nur schön anzusehen, sondern hatte auch praktischen Nutzen. So gab es beispielsweise Winter-, Sommer- und Herbstäpfel. „Man kann eigentlich zu jeder Jahreszeit heimische Äpfel essen“, betont Pieken. Einige Apfelsorten wurden im Herbst geerntet, mussten aber noch reifen und waren erst zu Weihnachten oder im Januar genießbar. „Es gibt auch sehr frühe Sorten, die vielleicht eine unschöne Schale haben, aber besonders vitaminreich sind und sehr lecker schmecken“, sagt Gorch Pieken.