Am Exzellenzcluster Unifying Systems in Catalysis (UniSysCat) der Technischen Universität Berlin forschen Wissenschaftler:innen an der Zukunft der „grünen Chemie“. Sie soll Ressourcen schonen, energieeffizient arbeiten und Abfall vermeiden.

Greenopolis sieht nach moderner Science-Fiction aus: eine Fabrik-Stadt, auf deren Dächern Bäume wachsen und die keinerlei Abfall produziert. Aus einem schnabelförmigen Abflussrohr strömt nur sauberes Wasser in den Graben, der die Stadt umgibt. So stellt der Exzellenzcluster Unifying Systems in Catalysis (UNISYSCAT) der Technischen Universität Berlin in einem Comic dar, was das Grundprinzip seiner Forschung ist: von der Natur zu lernen, um die Lebensqualität der Menschen zu sichern.

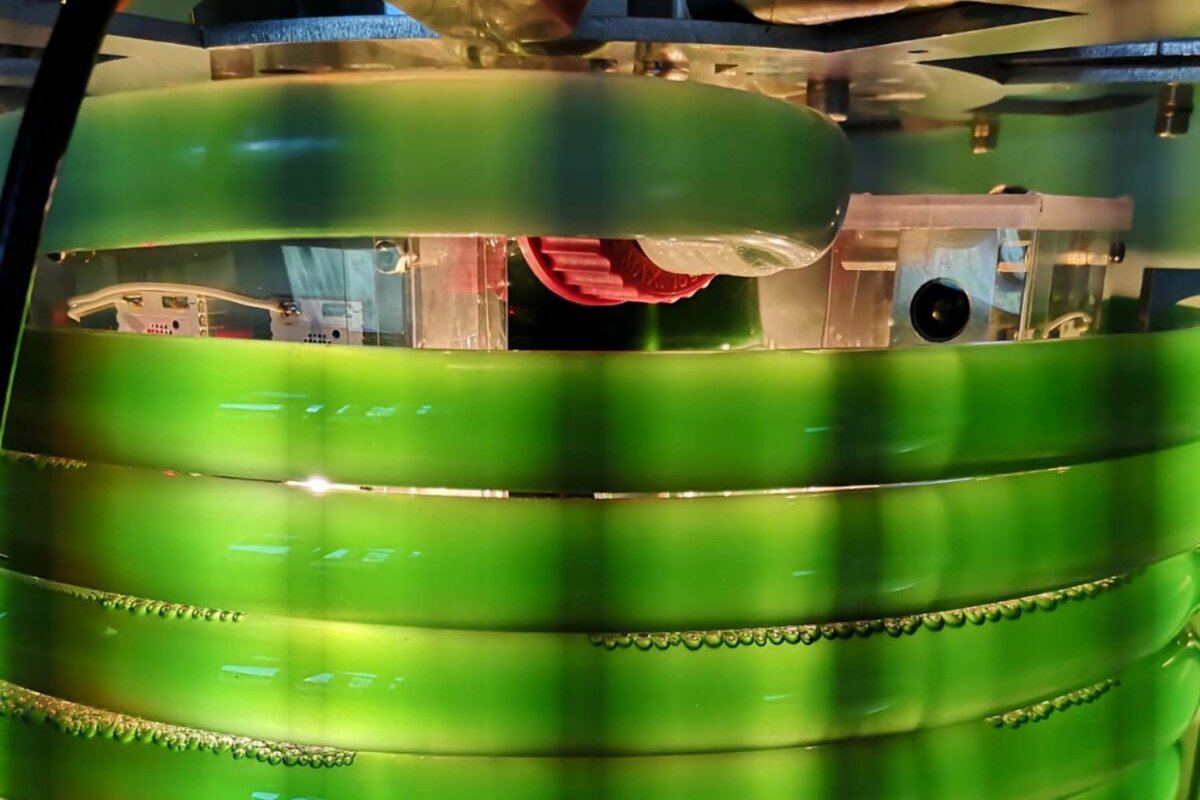

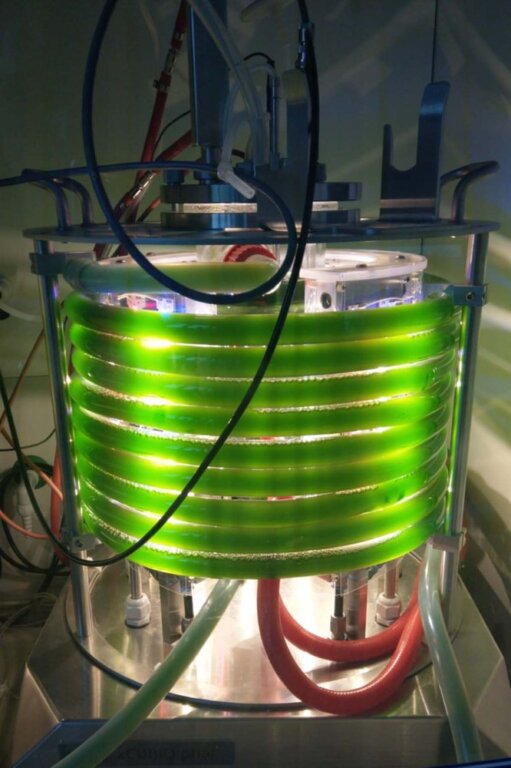

In dem kurzen Vorstellungsfilm, den der Exzellenzcluster in der Auftaktausstellung Nach der Natur des Humboldt Labors zeigt, wird dieses Prinzip am Beispiel der Photosynthese erklärt: Pflanzen nehmen Kohlendioxid und Wasser auf und wandeln beides mit der Hilfe von Lichtenergie zu Sauerstoff und Zucker um – Stoffe, die andere Organismen zum Leben brauchen. Ein geniales Konzept, das natürliche Sonnenenergie nutzt und keinerlei Abfall produziert. Pflanzen wirken so der menschengemachten Klimakrise entgegen, weil sie das Treibhausgas Kohlendioxid aufnehmen und umwandeln. Es entstehen pflanzliche Nahrungsmittel für Tiere und Menschen und reichlich Holz, das eine sichere und nützliche Lagerform der Sonnenenergie ist.

Die Wissenschaftler:innen von UniSysCat wollen verstehen, was bei solchen Prozessen, in denen vielen chemische Einzelreaktionen aufeinander aufbauen, vor sich geht. „Im nächsten Schritt geht es dann darum, solche Strukturen nachzubauen und zu schauen, was sich verändert, wenn wir bestimmte Stellschrauben drehen“, erklärt Holger Dobbek, Professor für Strukturbiologie und Biochemie an der Humboldt-Universität und einer der Sprecher des Exzellenzclusters. Ziel ist, sich an solchen natürlichen Prozessen wie der Photosynthese ein Beispiel zu nehmen, um mit Licht neue Verbindungen herstellen zu können und beispielsweise aus Licht mit Kohlendioxid und Wasser Treibstoff zu produzieren. „Was wir machen ist so, als würden wir die Natur noch einmal neu erfinden“, sagt Clustersprecher Arne Thomas, Professor für Funktionsmaterialien an der Technischen Universität Berlin.

Grüne Chemie: Ressourcen schonen und Produkte in einen Kreislauf bringen

Der Natur nachzueifern ist sicher gut, aber sie zu verbessern klingt nach einer wahnwitzigen Aufgabe. Und das ist es auch. Denn das große Vorbild betreibt mit seinen Wäldern nicht nur ein riesiges, weltweites Netz an Photosynthese-Fabriken, es hat auch einen gewissen zeitlichen Vorsprung. „Diesen Apparat haben Pflanzen über Millionen von Jahren aufgebaut“, sagt Clustersprecher Matthias Drieß, Professor für Metallorganische Chemie & Anorganische Materialien an der Technischen Universität Berlin. So viel Zeit haben die Menschen nicht, betont der Chemiker. „Wenn wir so lange warten, bleiben wir auf den menschengemachten gigantischen Mengen an Klimakillergas Kohlendioxid mit verheerenden Folgen sitzen.“ Denn durch den fortschreitenden Klimawandel und die Produktion von Plastik und giftigen Abfallprodukten arbeitet die Menschheit auf die langsame, aber sichere Zerstörung der Erde hin.

Plastik und andere Polymere stammen aus der chemischen Industrie; sie werfen ein riesiges Abfallproblem auf. Auch deshalb müsse die Chemie grüner, aber auch ethischer werden, sich also mit den Auswirkungen von chemischen Produkten in der Umwelt beschäftigen, fordert Matthias Drieß.

Jedes Jahr werden Millionen Tonnen an Kunststoffen produziert, ohne dass es eine durchgreifende Lösung für deren Wiederverwertung als urbane Rohstoffe gibt. Hier sei die Chemie gefragt, unterstreicht der Sprecher des Exzellenzclusters: „Man muss Polymere herstellen, von denen man weiß, dass man sie elegant wieder in ihre Grundbestandteile zerlegen kann.“ So mache es auch die Natur. Die stellt etwas her und zerlegt es nachher wieder in ihre Einzelteile – ohne dabei Müll zu produzieren.

Der Begriff „grüne Chemie“ steht für Nachhaltigkeit. Das bedeutet: „Alles wird, vergeht, und ist Teil eines verlässlichen Ökosystems. Es fügt sich in ein großes Ganzes – ohne dass es Abfallstoffe gibt, die ökologisch bedenklich sind“, erklärt Drieß. Ein weiterer Grundsatz grüner Chemie ist, Ressourcen zu schonen, indem Stoffe eingesetzt werden, die häufig vorkommen, erklärt Arne Thomas. Außerdem geht es um einen möglichst sparsamen Einsatz von Energie. Zwar sei die Natur zuweilen selbst verschwenderisch in Sachen Energieverbrauch, sagt Holger Dobbek. Aber das gelte nur für Bereiche, in denen genug davon da sei. Bakterien etwa seien Beispiel für größtmögliche Energieeffizienz. Sie kommen mit einem absoluten Minimum klar.