Besuchende erhalten Einblicke in ein laufendes Forschungsprojekt

Die Forschungsstation im Humboldt Labor wird aus den holografischen Displays, zwei Hochleistungscomputern und einem Tablet bestehen, auf dem beispielsweise Filme von Operationen gezeigt werden können. Geplant sei, dass einmal pro Woche ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin des Image Guidance Labs ihren Arbeitsplatz in die Ausstellung verlegt und an dem genannten Equipment direkt arbeitet, berichtet Friedrich von Bose, stellvertretender Leitender Kurator im Humboldt Labor. „So können die Besucherinnen und Besucher einen Einblick in die Arbeit an den dreidimensionalen Visualisierungen erhalten und aufkommende Fragen auch direkt ansprechen.“

Für das Publikum ist das eine Chance, Einblicke in ein laufendes Forschungsprojekt zu bekommen. So komplex das Gehirn sein mag – Anknüpfungspunkte gibt es genug. „Viele Menschen sind in ihrem Leben schonmal mit der Neurochirurgie in Berührung gekommen, beispielsweise weil sie jemanden kennen, der wegen eines Hirntumors operiert werden musste“, sagt von Bose. Auch für den Exzellenzcluster ist der Kontakt mit Besucherinnen und Besuchern spannend. Wie wirkt ihre Arbeit auf Menschen, die sonst nichts mit Neurochirurgie zu tun haben? Ist es verständlich, was sie dort tun? Was sind mögliche ethische Bedenken?

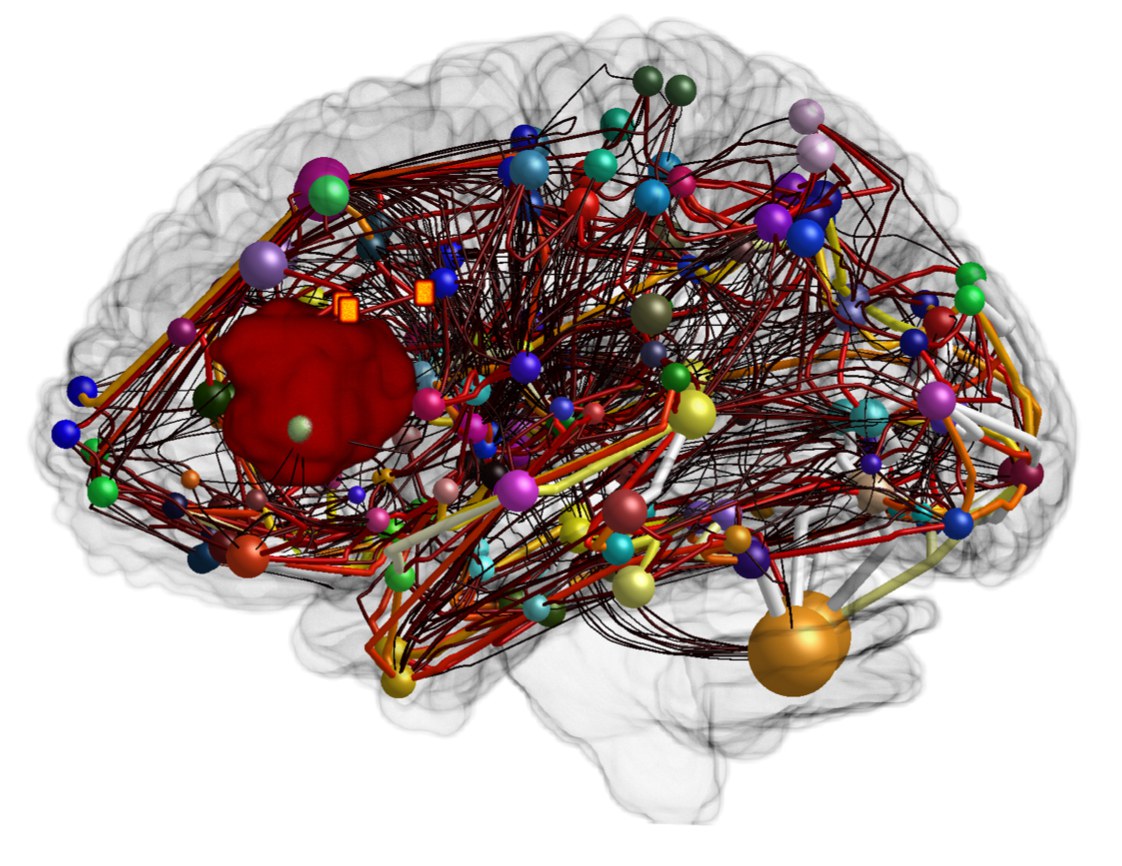

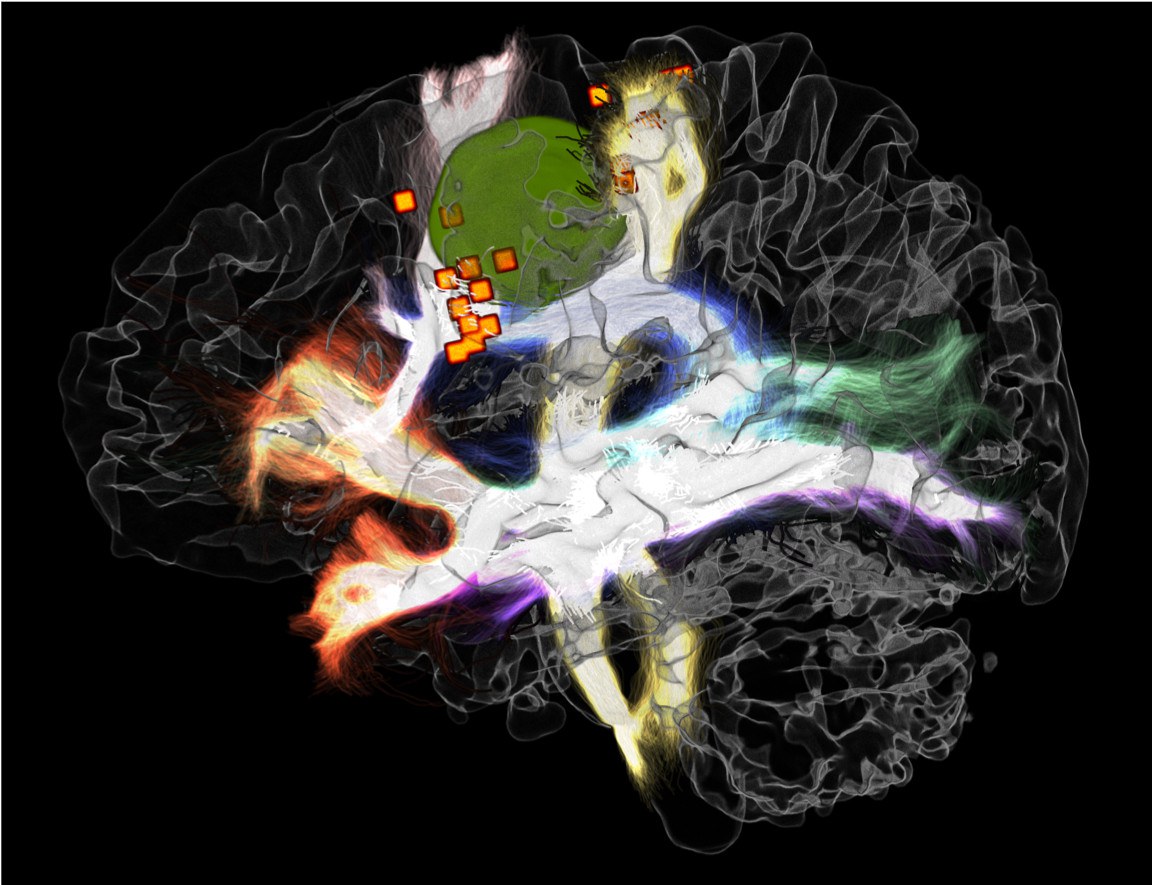

Auf den holografischen Displays können die Forscherinnen und Forscher unterschiedliche Anteile des Gehirns sichtbar machen – beispielsweise die Graue und die Weiße Substanz. „Auch ein Tumor kann als dreidimensionales Objekt hervorgehoben werden“, erklärt Fekonja. Wie bei einer Spielkonsole sollen Besucherinnen und Besucher die 3D-Modelle im Raum bewegen können, um sie von allen Seiten betrachten zu können. Die Monitore bieten auch die Möglichkeit, Vergleiche zwischen verschiedenen, auch krankheitsbedingten Zuständen des Gehirns anzustellen. Unterschiedliche internationale Arbeitsgruppen forschen an digitalen Zwillingen, berichtet der Projektleiter. Die Besonderheit am Image Guidance Lab sei, dass die Anwendungen in dem Kontext der Neurochirurgie entstünden. „Fortgeschrittene Bildgebungsmethoden werden in der Regel in der Grundlagenforschung entwickelt und benötigen Zeit, bis sie in die klinischen Praxis Einzug finden“, sagt der Wissenschaftler.

Der Adaptive Digital Twin hingegen werde direkt in der Praxis entwickelt und eingesetzt. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal sei, dass der Design-Aspekt von vornherein mitgedacht werde. „Die Gestaltung soll so nutzerfreundlich wie möglich sein“, betont Fekonja, der Wissenschaftliche Visualisierung und Erkenntnis-Visualisierung in Luzern und Zürich studiert und seine Dissertation in der theoretischen Medizin an der Charité verfasst hat. Der Exzellenzcluster „Matters of Activity. Image Space Material“ hat die Vision, das Analoge in der Aktivität von Bildern, Räumen und Materialien im Zeitalter des Digitalen neu zu entdecken. Formen, Gestaltung und Materialität spielen eine zentrale Rolle.