Ein früher Fund entschlüsselte die Ursprünge des Tempels

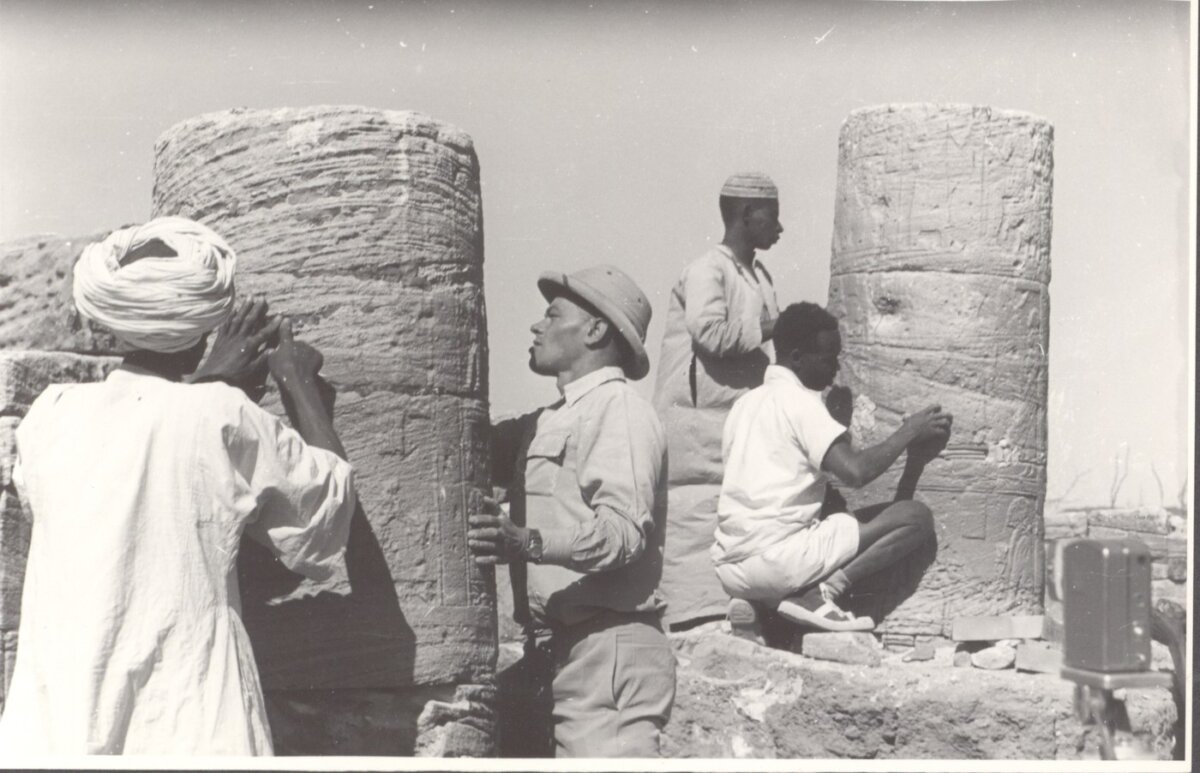

Die Objekte und Archivalien der Sammlung, die im Humboldt Labor gezeigt werden, geben Einblicke in den Beginn der Forschungen vor Ort. Fritz Hintzes archäologisches Feldtagebuch dokumentiert die Ausgrabung und deren wesentliche Ergebnisse, während Ursula Hintze in ihrem persönlichen Tagebuch lebendig das Drumherum schilderte. Ihre Notizen zeigen: Am Tag der Entdeckung war die Stimmung euphorisch. „Das Tagebuch zeugt von der Begeisterung des Teams über diesen frühen Erfolg der Grabung. Das ist ein schöner, wichtiger Moment“, sagt Cornelia Kleinitz. An diesem „großen Tag“ fand Fritz Hintze im Versturz eines antiken Tempels einen Sandsteinblock mit zwei sogenannten Königskartuschen, ovalen, eingravierten Linien, die Namen von Herrschern umschließen – in diesem Fall des Königs Arnekhamani (um 220 v.u.Z.). „Damit wurde das Rätsel um die chronologische Einordnung des Tempels und seines Bauherrn gelöst“, erklärt die Archäologin.

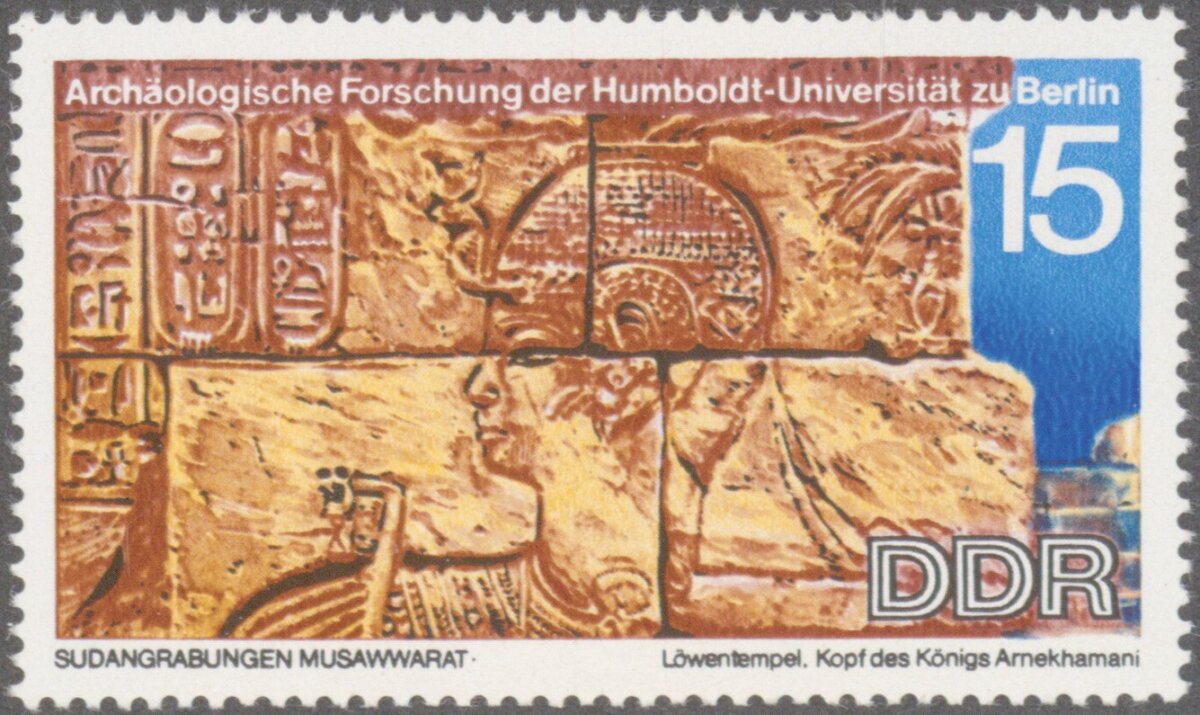

Andere Reliefteile wiesen auf den Kultherren des Tempels, den löwenköpfigen Gott Apedemak hin. Der Apedemak- oder Löwentempel von Musawwarat, dessen Wiederaufbau von der DDR finanziert wurde, ist somit der überhaupt älteste bekannte Bau für diesen lokalen Gott und ein wichtiger Teil eines Ensembles von monumentalen Bauten im Tal Musawwarat es-Sufra. Sie stammen aus der Zeit des Königreichs von Kusch (8. Jhd. v.u.Z bis 4. Jhd. n.u.Z.) im Norden des Sudan. Seit 2011 ist der Sakralort Teil des UNESCO-Weltkulturerbes.

Wissenschaftsgeschichte aus Frauensicht

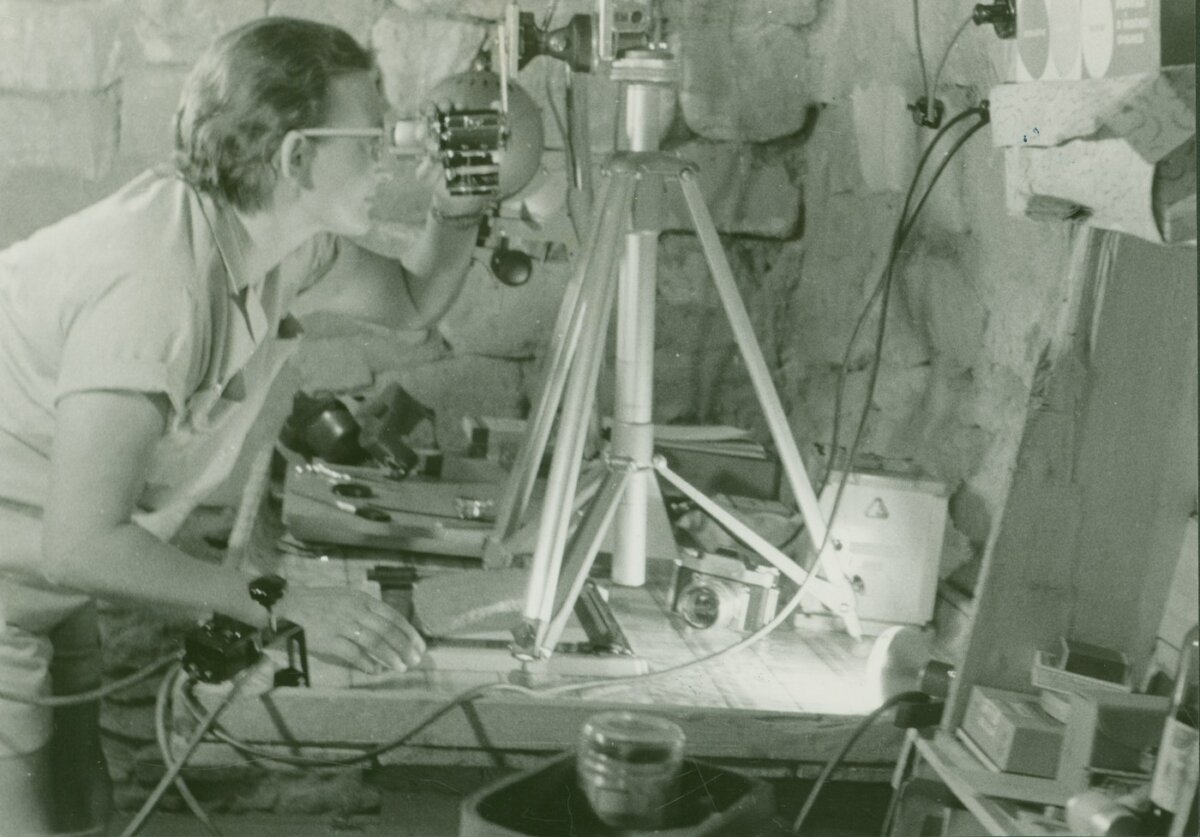

Zu den für die Auftaktausstellung des Humboldt Labors ausgewählten Archivalien gehören neben Tagebüchern auch Fotos von Ursula Hintze. Ursula Hintze entwickelte ihre Fotos vor Ort selbst – unter extremen klimatischen Bedingungen wie Hitze und Trockenheit. „Sie hat eine wesentliche Rolle bei der Organisation und Dokumentation dieser Grabung gespielt“, unterstreicht Cornelia Kleinitz. Die Afrikanistin hat gefilmt, fotografiert, geschrieben und schnell die lokale Sprache gelernt, um mit den Partnern kommunizieren zu können.

Am Beispiel des Ehepaars Hintze zeige sich exemplarisch, dass das Verdienst von Frauen als Wissenschaftlerinnen oder Co-Wissenschaftlerinnen häufig unterschätzt werde, sagt Gorch Pieken. Das Humboldt Labor will die Rolle von forschenden Frauen beleuchten – und Wissenschaftsgeschichte kritisch hinterfragen. „Die Sammlungen bestehen aus vielen Auslassungen und machtvollen Repräsentationen. Bestimmte Dinge sind hervorgehoben und als wichtig markiert. Das sind häufig die wissenschaftlichen Leistungen von Männern.“ Man könne schon von einem „akademischen Patriarchat“ sprechen, das längst nicht überwunden sei. „Das sehen wir beispielsweise auch daran, dass der Frauenanteil innerhalb der deutschen Professorenschaft bei nur 25 Prozent liegt“, sagt der Leitende Kurator. Um Ursula Hintzes Rolle hervorzuheben und nachträglich zu würdigen, wurde für die Ausstellung eine fiktive Sonderbriefmarke kreiert. Sie zeigt die Afrikanistin bei der Arbeit mit Hut, Sonnenbrille und ihrem Fotoapparat in der Hand.